― 観察と発見が “学び” になるモンテッソーリ文化活動 ―

モンテッソーリ文化教育活動「5つの脊椎動物」の学びの様子をご紹介します。

活動では、「魚類」「両生類」「爬虫類」「鳥類」「哺乳類」の基本的な違いや骨格の特徴を、実物や模型やカードを使いながら調べていきました。

子どもたちはそれぞれ好きな動物を選び、実際に本物の魚を見たり、説明をカードを見ることで、「観察→理解→表現」のプロセスを丁寧に踏んでいきます。

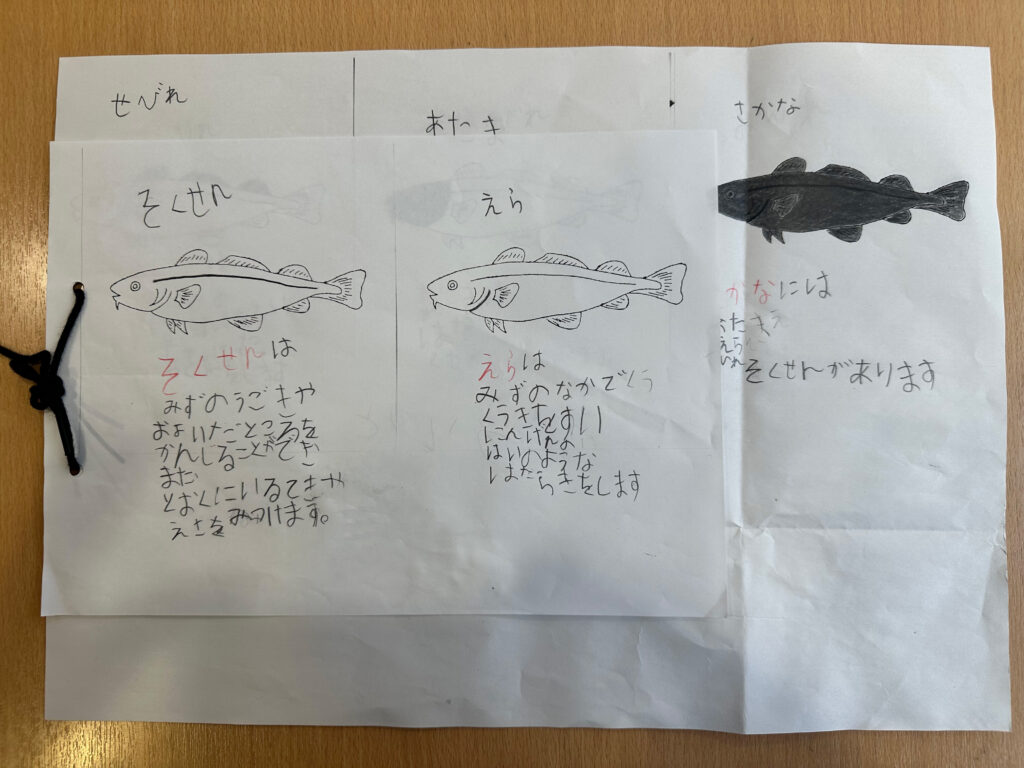

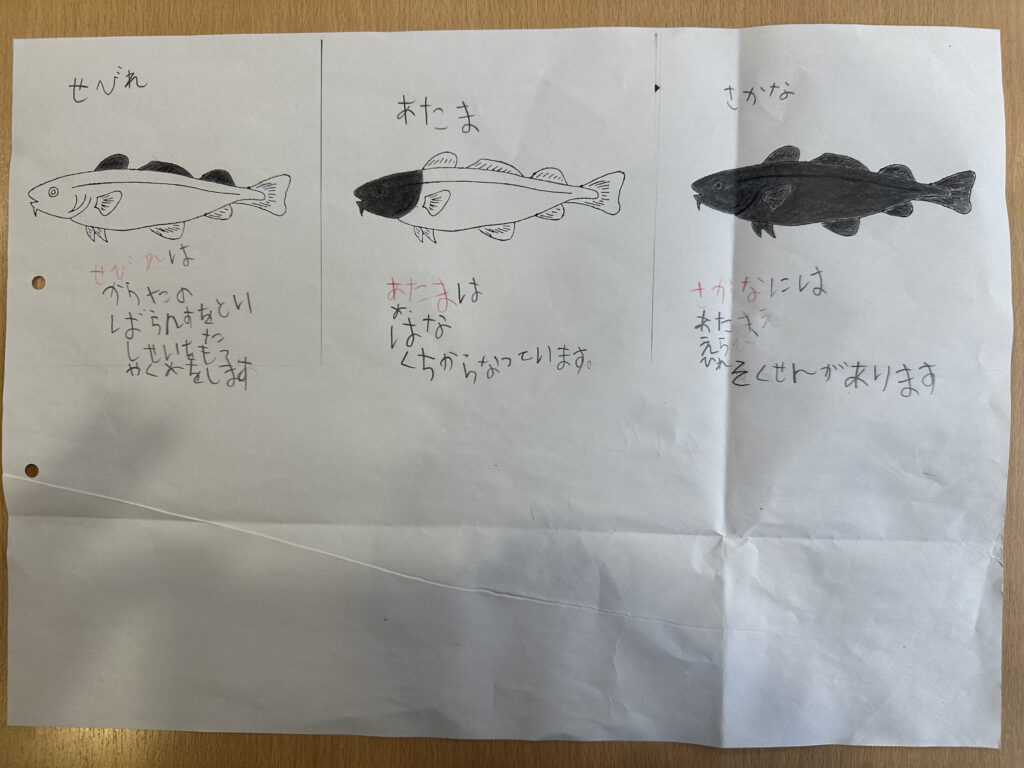

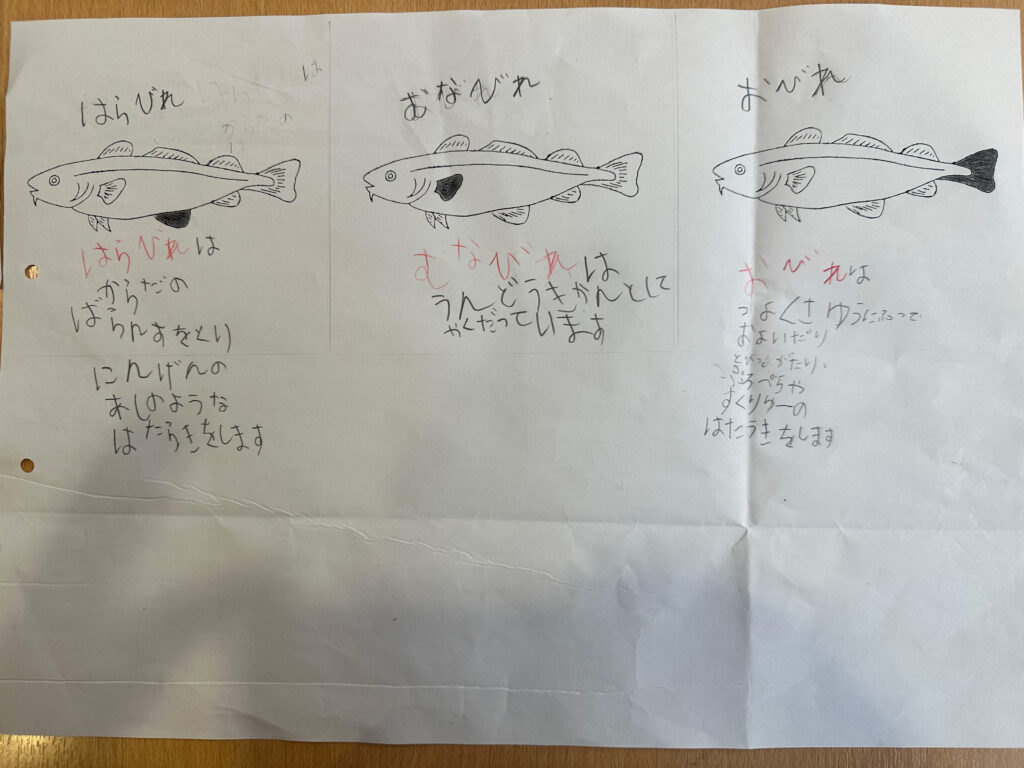

写真からも伝わるように、魚のひれの位置や形、体のつくりなどをよく観察して、「せびれ」「むなびれ」「しりびれ」など、部位の名称を書きながら、部位に色を塗り、部位の働き確かめたりしています。

メタ認知を育む「書いて・見て・伝える」プロセス

この活動は、単なる図鑑模写ではありません。子どもたちは

- 「どこにヒレがあるのか」

- 「他の動物との違いは?」

- 「なぜこのような形をしているのか」

など、自ら問いを立てながら進めていきます。

これは、モンテッソーリ教育が大切にしている「メタ認知の芽生え(考える力、自己理解の力)」にもつながる重要なプロセスです。

一人の子が気づいたことが、別の子の学びにも波及していく──

そんな、クラス全体での探究の連鎖が自然に生まれるのも、この活動の魅力です。

本質的な知的好奇心が芽生える瞬間を、ていねいに育てる。

文化教育も、「お勉強」ではなく、体験からくる“発見の喜び”をベースにした学びとして位置づけています。

「楽しい」だけではなく、「深く、確かに身につく」──

そんなモンテッソーリならではの文化教育、今後もご紹介していきます。